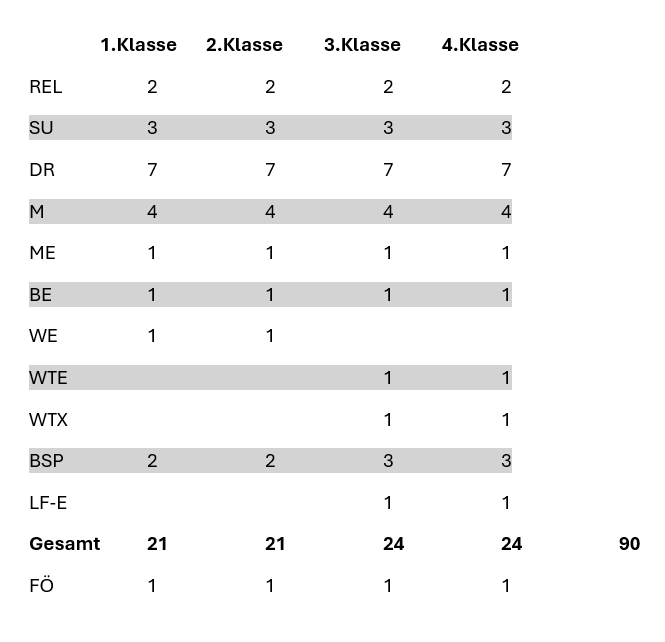

Stundentafel

Hausordnung

Zustimmungserklärung

LRS und DYS

- Grundsatz

An unserer Schule ist es allen Pädagoginnen und Pädagogen ein Anliegen, Kindern mit Legasthenie oder Lese- / Rechtschreibschwäche die größtmögliche Unterstützung beim Erwerb der Schriftsprache zu geben.

Nachstehende Begriffe werden synonym betrachtet und als gleichwertiger Bedarf einer individuellen Unterstützung verstanden: LRS, Legasthenie, Dyslexie, Lese/ Rechtschreibschwäche, Lese-/ Rechtschreibstörung, isolierte Rechtschreibstörung, spezifische Lernstörung im Bereich Lesen und/Schreiben.

Das Erkennen der Symptomatik

- langsamerer und mühevollerer Leseerwerb,

- geringere Lesemotivation,

- langsameres Lesetempo / mangelnde Leseflüssigkeit,

- mangelnde Genauigkeit beim Lesen von Wörtern,

- teilweise Schwierigkeiten in der Lesesinnentnahme (Leseverständnis),

- langsamerer und mühevollerer Schreiberwerb,

- mehr Rechtschreibfehler (es gibt keine Legasthenie spezifischen Fehler!)

- anhaltende Schwierigkeiten beim Erlernen der korrekten Grammatik und Zeichensetzung, zusätzliche grammatikalische Unsicherheiten

- anhaltende Schwierigkeiten in der Organisation und Kohärenz der schriftlichen Gedanken,

- ähnliche Schwierigkeiten in den Fremdsprachen (je weniger lauttreu eine Sprache ist, desto schwieriger ist die Abrufbarkeit)

ist Teil unserer fachlichen Qualifikation als Lehrpersonen, wobei a) Risikofaktoren bereits ab Schuleintritt beobachtet werden können, b) fachliche Berater/innen seitens der Bildungsdirektion (DM Roswitha Beham) zu Rate gezogen werden können. Beobachtete Abweichungen im Erwerb dieser Kulturtechniken werden dokumentiert und mit den Eltern besprochen. Hilfen zur Feststellung/Beurteilung einer Lese/ Rechtschreibschwäche: SLS, Lesetest, Buchstabenprobe, …

Sobald übereinstimmend (ggfs. mit Unterstützung von externen Stellen wie Barmherzige Brüder in Linz, Praxis für Klinische Psychologie in Freistadt, …) Schwächen festgestellt werden, wird von LRS und nötiger zielgerichteter Förderung gesprochen und als solche für Kind, Schule und Eltern nachweislich dokumentiert. Die Eltern werden über Entscheidung und Fördermöglichkeiten informiert. Seitens der Klassenlehrer/in oder Lesetrainer/in wird ein Trainingsplan erstellt. Die Förderung im Rahmen des Regelunterrichts und etwaige darüberhinausgehende (auch von Eltern initiierte) Maßnahmen werden dokumentiert.

- Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung

Für das Kollegium in der Schule ist es wichtig, dass wir alle vorgesehenen Möglichkeiten zur Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung miteinbeziehen. Daher erfolgt die Berücksichtigung der LRS durch eine umfassende Ausschöpfung der vorgesehenen Möglichkeiten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen:

- Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986 insbesondere §§ 18, 20, 38

- Leistungsbeurteilungsverordnung, BGBl. 371/1974, insbesondere § 3. (Alle darin angeführten Formen der Leistungsfeststellung werden berücksichtigt und grundsätzlich als gleichwertig angesehen), § 14, § 16 (1) (Für die Beurteilung von Schularbeiten sind folgende fachliche Aspekte maßgebend: Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit und Schreibrichtigkeit)

- Rundschreiben 24/ 2021: Richtlinien für den Umgang mit Lese-/ Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) im schulischen Kontext

- Handreichung: Der schulische Umgang mit Lese-/ Rechtschreibschwierigkeiten

Für uns ist dabei wesentlich, dass für schriftliche Arbeiten in der Unterrichtssprache Deutsch die Teilbereiche Inhalt (Beobachtungsfähigkeit, Gedankenrichtigkeit, Sachlichkeit, Themenbehandlung, Aufbau, Ordnung und Fantasie), Ausdruck, Sprachrichtigkeit und Schreibrichtigkeit als gleichwertige Bereiche zählen. Wodurch eine defizitäre Leistung im Bereich der Schreibrichtigkeit allein nicht zwingend eine negative Benotung in einer schriftlichen Leistungserbringung (z. B. Deutsch-Schularbeit) ergibt.

Wir legen Wert darauf jene Quellen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung besonders heranzuziehen, die von der LRS nicht betroffen sind, dazu gehören u. a. mündliche, praktische und grafische Formen sowie die Mitarbeit.

- Individuelle Unterstützungsmöglichkeiten im Schulsetting

An unserer Schule erarbeiten wir zusammen mit dem Kind und in Absprache mit dem Kollegium, den Eltern und gegebenenfalls zusätzlichen Expert/inn/en wie beispielsweise LeFök-Lehrer/innen und Beratungslehrer/inn/en (evtl. Schulpsycholog/inn/en und BALDT-Therapeut/inn/en) individuelle Unterstützungsmaßnahmen. Diese können beinhalten

Lesen

Förderdiagnostik Lesen: Auf welcher Ebene braucht das Kind nachfolgende Unterstützungsmaßnahmen?

- Schriftlayout: Angemessene Schriftgröße (16 pt oder größer) und/ oder größerer Zeilenabstand (z. B. 1,5-facher Zeilenabstand)

- Schriftarten: Schriften ohne Serifen, keine „verschnörkelten“ Schriften

- Seitenlayout: Übersichtliche, nicht überladene Gestaltung von Dokumenten (besonders bei Schularbeiten, Tests, …), kein Blocksatz

- Texte in Silbenschrift verfassen und/ oder Silbenbögen unter den Text setzen

- Angaben (z. B. Arbeitsaufträge, Sachtexte, Textaufgaben) vorlesen

- Nicht laut vorlesen lassen, wenn das Kind es nicht von sich aus möchte

- Klare, gut verständliche Formulierungen/ Aufgabenstellungen

- Reduktion der Lesehausübung (z. B. einen Abschnitt/ Absatz der Lesehausübung trainieren) oder Ersatz der Schullesehausübung durch die Lesehausübung der Therapeutin/des Therapeuten

- Verwendung eines Leselineals

- Audioaufnahmen von Textsorten (Sachtexte, Lesetexte, Arbeitsaufträge …)

- Zeitzugabe bei Erarbeitung von Texten in Übungs- und/ oder Leistungsfeststellungsphasen

- Reimwörterarbeit

- alternatives Lesetraining mit Übungen aus LeFök (z.B. Raketenlesen, …) bzw. mit den PC-Leseprogrammen

- Differenzierte Lesetexte (eigene Lesemappe), Lesetandems, Partnerlesen vor dem Unterricht, Genusslesen, … („LESE-VIERTELSTUNDE“)

Rechtschreiben in der Unterrichtssprache und Fremdsprache

- Stärken in den Mittelpunkt stellen

- Visuelle Hilfen (z.B. bei b-d => Zeichnung)

- Verwendung von Wörterbüchern/Regelheft ab der 3. Schulstufe auch bei der schriftlichen Leistungserbringung

- Schreiben in jeder zweiten Zeile (übersichtlichere Gliederung und einfachere Eigenkorrektur – Korrektur von Fehlerwörtern in der freien Zeile möglich)

- Verstöße in den Bereichen der Rechtschreibung, der Grammatik und der Zeichensetzung werden in Fehlerkategorien bewertet

- Zeitzugabe zur Überprüfung des Geschriebenen

- Üben selbstverfasste Texte zu korrigieren, z.B. Überarbeitung in Kategorien, wie Zeitformen, Satzzeichen, …

- Reduzierung des Zeit- und Leistungsdrucks bei der schriftlichen Leistungserbringung, z.B. durch eine Zwei-Phasen-Schularbeit: 1. Phase = Textproduktion am Schularbeiten-Termin,

2. Phase = reine Rechtschreibfehlerkorrektur in der folgenden Stunde / am nächsten Tag > effektive Fehlersuche durch nötige Distanz zum eigenen Produkt und mehr Zeit/ Konzentrationspotential für die Aufgabenstellung an sich

- Unterscheidung in zusammenhängende Fehler (akustische Verwechslungen, optische Verwechslungen etc.) und nicht zusammenhängende Fehler – in der schriftlichen Leistungsfeststellung werden zusammenhängende Fehler als ein Fehlertyp aufgefasst und jeweils als ein Fehler beurteilt (Groß- und Kleinschreibung, Dehnung, Schärfung, zB. faren, Wonung, ir, … = 1 Fehler)

- Verstärkte Gewichtung der mündlichen Kommunikation gegenüber der schriftlichen, (insbesondere in der Fremdsprache)

- Diktate differenziert als Partner-, Dosen- oder Schleichdiktate durchführen

Hörverstehen

- Hör-Übungen in den Lehrwerken, „Anhören, Hinhören, Zuhören“

- Öfters Pausieren/ Unterbrechen der Audiodateien (auch selbstgesteuert) > mehr Zeit, Arbeitsaufträge zu lesen und Wörter/ Sätze zu verschriftlichen

- Sprachsensibler Unterricht: verständliche Formulierungen auf allen Ebenen

- Zusätzliches (eigenständiges) Anhören der Audiodatei bei einer schriftlichen Leistungserbringung (z.B. Schularbeit), z.B. 1-2 zusätzliche Hörphasen

Mathematik/ Realien:

- Zeitzugabe und/ oder Vorlesen von Arbeitsaufträgen (auch in Prüfungssituationen)

- Klare und gut verständliche Formulierungen/ Aufgabenstellungen

- Bei schriftlichen Überprüfungen wird eine größere Schrift bei Sachaufgaben verwendet

- Keine Wertung von Rechtschreibfehlern

- Ggf. zusätzliche mündliche Überprüfung der Leistungsfeststellung (wenn z.B. durch die Rechtschreibfehler nicht klar ist, ob das Kind das Richtige meint oder nicht)

- Weniger Aufgaben (Verständnis ist wichtig), 2. Chance, …

Zur Überprüfung, ob die Maßnahmen für Kind und Leistungserbringung Wirkung zeigen, bedarf es eines festgelegten Zeitraumes.

- Förder- und Beratungsmöglichkeiten im schulischen Setting:

Abklärung zur Diagnose: Was verstehen wir unter LRS?

Informationen einholen unter: www.schulpsychologie.at/lrs

Erstellung von Förderplänen und Weitergabe an die KVs nächsthöherer Schulstufe

Verlaufsdiagnostik (Phonologische Bewusstheit, Buchstaben-Lautzuordnung, Lesegenauigkeit, Leseflüssigkeit, lautorientiertes Schreiben)

Transparenz gegenüber Kolleg/inn/en und Eltern und auch Klassenkamerad/inn/en, Absprache mit Kolleg/inn/en, Therapeut/inn/en, Nahtstelle Kindergarten-Schule bzw. in späterer Folge auch Mittelschule => Gespräche führen

Förderung im Bereich Lesen und Schreiben bezieht sich evidenzbasiert immer auf die zu übende Funktion – also Lesen zur Verbesserung der Leseleistung und Rechtschreibsystematik zum Aufbau der Orthografie.

- Folgende Maßnahmen werden bei uns an der Schule bei Leseschwächen angeboten

Beratung der Eltern zum häuslichen Üben (lautes Lesen) – ab der 1. Klasse

- Lesepatenschaft: Auswahl von Lesematerial

- Lese-Coach vom Roten Kreuz

- Tandem-/Partnerlesen: gute/schnelle Leser/in + schlechte Leser/in miteinander

- Antolin

- SLS

Bei Rechtschreibschwäche bieten wir

- Elternberatung zum Ausführen von Diktaten

- Elternberatung zu außerschulischen Angeboten

differenziertes Angebot (Partnerdikat, Schleichdiktat, Dosendiktat)

- Netzwerk im externen Setting

Sollten Schüler/innen eine Legasthenie-Therapie besuchen, legen die Therapeut/inn/en und wir Wert auf eine gute Zusammenarbeit sowie einen kontinuierlichen Austausch. Durch die enge Zusammenarbeit kann bei der Beurteilung noch genauer auf das Kind eingegangen werden (z. B. das Bemühen des Kindes und die Fortschritte zählen zur Mitarbeit).

Ansprechpartnerin BR6: Roswitha Beham

Therapeut/innen im Bezirk Rohrbach:

Frauentrainingszentrum Rohrbach

Sylvia Lauss (Förderlehrerin Waldorfschule Walding)

Logopädin/Legasthenie Melanie Jungwirth

Melanie Nesslböck (https://www.melanienesslboeck.com/meine-leistungen/)

Anita Honea, Lembach (nur privat)

Lese-Diagnoseinstrumente:

LeFöK

- Salzburger Lesescreening

Salzburger Lesetest

Links zu Handreichungen, gesetzlichen Vorgaben:

BD/Rundschreiben 24/2021:

BALDT (website)/FAQs:

https://lrs-therapeuten.org/leitbild/faq/

Schulpsychologie OÖ

Links zu Handreichungen (Evidenzbasierte LRS-Förderung, Schulischer Umgang mit Lese-Rechtschreibschwäche)